A lição de Ágatha

Enquanto a filosofia “tiro na cabecinha” de Witzel produz tragédias como a morte da menina inocente, políticas na direção contrária reduzem a criminalidade

Ágatha acalentava sonhos comuns a crianças de sua idade, quando as opções costumam ser muitas e não excludentes. Queria ser médica, bailarina e modelo. Já as preocupações que rondavam sua cabeça não eram muito comuns para uma garota de 8 anos — exceto para a parcela de jovens que moram nas áreas mais carentes do Rio de Janeiro. Os constantes tiroteios que ocorrem no Complexo do Alemão, onde vivem cerca de 70 000 pessoas, a obrigavam a cancelar aulas (adorava balé, xadrez e inglês). Eles faziam ainda com que sua família volta e meia saísse da sala e dos quartos para se esconder no banheiro da casa. Ela também costumava se deitar no chão sempre que helicópteros da polícia sobrevoavam a favela. Dois dias antes de ser assassinada, uma dessas operações terminou com seis mortos e dois feridos, entre eles um PM. “Uma vez ela me disse: ‘Mãe, pede para eles pararem de atirar na gente’ ”, conta Vanessa Francisco Sales.

No último dia 20, por volta das 20 horas, uma bala perdida atingiu Ágatha pelas costas. Ela voltava com a mãe de um passeio ao shopping dentro de uma Kombi, já com poucos passageiros naquela hora, até que se escutou o barulho de um tiro. “Ouvi um ‘bum’ e me agachei no chão do carro”, lembra Vanessa. “Puxei minha filha, mas ela não estava se mexendo. Foi quando vi o sangue na roupa e comecei a gritar.” Ágatha acabou sendo colocada dentro de um carro, com a cabeça no colo da mãe, em direção ao Hospital Getúlio Vargas, a 5 quilômetros de distância. No trajeto, os únicos sons que emitiu foram dois suspiros cansados. Passou por cerca de três horas de cirurgia, mas não resistiu ao ferimento.

Tragédia consumada, a Polícia Militar divulgou uma nota em que dizia que os soldados reagiram ao ser atacados por criminosos, versão contestada por testemunhas, entre elas o motorista da Kombi, José Carlos Soares. Segundo ele, o tiro partiu de um policial que tentara acertar um motociclista. Enquanto a comoção ganhava a cidade e o país, o governador do Rio e defensor da política de abate de bandidos, Wilson Witzel (PSC), só tomou coragem para comentar o assassinato três dias depois. Em uma entrevista coletiva, defendeu sua belicosa política de segurança, que tem como pilar a ordem de mandar a polícia atirar “na cabecinha” de quem estiver com fuzil, e culpou traficantes e usuários de drogas pela tragédia, sem explicar direito a conexão entre isso e a morte de Ágatha. Até a quinta passada, 26, não havia pistas sobre o autor do disparo. Sabe-se apenas que a bala fatal partiu de um fuzil. Witzel, que comemorou de maneira efusiva a morte do sequestrador do ônibus alvejado por snipers em agosto, com direito a soquinho no ar, disse ser indecente usar “caixão como palanque”, em resposta a duras e justas críticas que começou a receber pelo caso Ágatha. O secretário de Polícia Civil, Marcus Vinícius Braga, classificou de “isolada” a tragédia. Detalhe: foi a quinta criança morta por bala no Rio em 2019.

Apresentada por Witzel como uma das principais “soluções” para a crise de segurança, a promessa de “tiro na cabecinha” vem sendo cumprida. Com isso, o Rio, mesmo já calejado por tantas catástrofes, entrou em uma era inédita de barbárie. Desde a posse do governador, em 1º de janeiro, até o fim de agosto, policiais foram responsáveis pela morte de 1 249 pessoas em supostos confrontos — 16,2% a mais do total registrado no mesmo período do ano passado. E em 2018 essas mortes já haviam batido um recorde no estado (1 534 ocorrências). Diante das críticas, Witzel costuma argumentar que, nos oito primeiros meses de 2019, os homicídios dolosos no Rio caíram 21,5%, o que seria uma prova da eficiência de sua política. Esse tipo de crime, porém, também apresentou tendência majoritária de queda entre 2011 e 2015, quando não morria tanta gente nas mãos dos soldados. As punições por excessos da PM são remotas. O índice de arquivamento de inquéritos para apurar mortes provocadas por agentes do Estado é de 99,2%, segundo dados de uma CPI de 2016 da Assembleia Legislativa do Rio. A grande maioria ocorreu em áreas pobres. Quase 90% dos casos tiveram negros como vítimas, a maioria com idade entre 16 e 27 anos.

O Rio tem um histórico longo de tentativas desastradas e inócuas de fazer o Estado reassumir o controle das áreas dominadas pelo tráfico, tendo como objetivo final estancar a violência fora de controle. Do programa Favela-Bairro, iniciado em 1994, às bilionárias intervenções do governo Sérgio Cabral (2007-2014), com destaque para as badaladas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), foram muitas as iniciativas de integração. Pouco sobrou: mostrado com destaque na novela Salve Jorge, de 2012, o teleférico do Complexo do Alemão (onde fica a favela em que Ágatha foi morta) está parado há três anos. Protegidas por políticos, milícias fundadas por policiais disputam a bala territórios com traficantes — o número de armas, tiros e vítimas só aumenta. Governantes demagogos costumam se aproveitar da população desesperada e desamparada diante da violência para oferecer ainda mais violência como resposta a esse problema complexo. Witzel é hoje um dos mais radicais defensores da linha dura que um dia “abate” sequestrador — e no outro recolhe o corpo de uma garota de 8 anos, vítima de bala perdida.

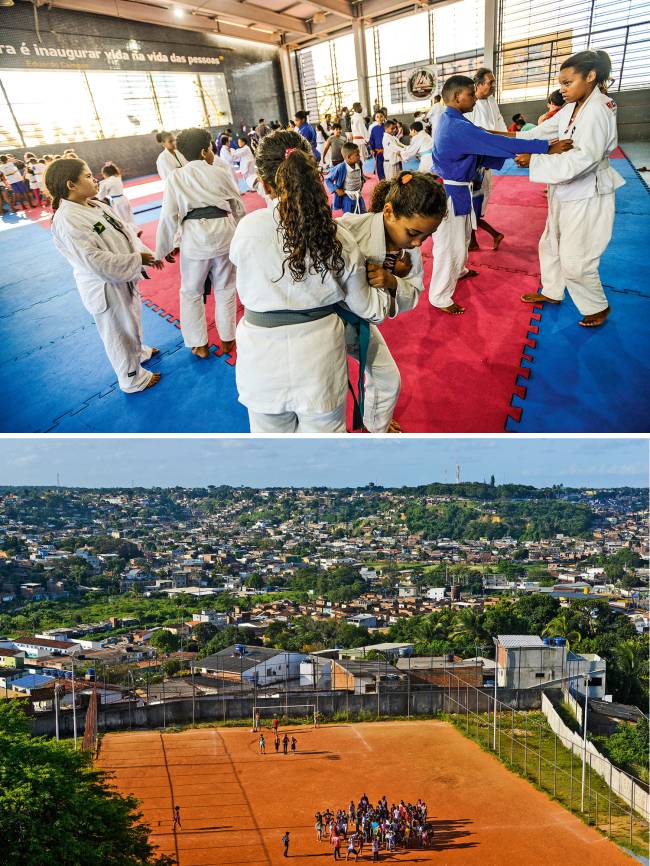

Enquanto o Rio coleciona resultados trágicos com a política de “mirar na cabecinha e atirar”, algumas cidades brasileiras adotam uma estratégia diametralmente oposta: a de prevenir e reduzir a violência por meio de atividades esportivas, culturais e educativas, ou seja, do resgate da cidadania das populações da periferia. Um dos exemplos mais avançados desse modelo vem sendo testado no Recife há pouco mais de três anos, e leva o nome de Centro Comunitário da Paz (Compaz). Nos dois complexos esportivo-culturais em funcionamento até agora, as armas usadas para a redução da violência são aulas de dança, judô, natação, basquete, vôlei, jiu-jítsu, capoeira e até mesmo modalidades pouco conhecidas do brasileiro, como hóquei sobre patins e badminton. Há também inúmeras atividades realizadas em bibliotecas. Tudo isso, claro, sem deixar o policiamento e a valorização dos profissionais de segurança pública de lado.

em políticas adotadas em Medellín, na Colômbia (Leo Caldas/.)

Na área batizada de alameda de serviços, funcionários de nove secretarias e de agências do governo federal, como o Procon, prestam vários tipos serviço à comunidade. Os jovens podem fazer alistamento militar, enquanto os pais se cadastram e prestam contas ao Bolsa Família. Uma das estrelas da alameda de serviços é a Câmara de Mediação, criada em parceria com o Tribunal de Justiça do estado. Lá, os moradores das redondezas resolvem os mais variados problemas, que vão desde um pedido de pensão alimentícia até contendas entre vizinhos. A diversão fica por conta do “Rolezinho do Compaz”, que acontece uma vez por mês em uma das unidades, sob o comando do DJ Anderson Oliveira, o “Big”. “Quanto mais a família participa, mais garantida é a presença da garotada”, afirma Murilo Cavalcanti, secretário de Segurança Urbana do Recife, responsável pelo Compaz. O programa foi inspirado em uma iniciativa implementada em Medellín, na Colômbia, como antídoto a uma epidemia de violência. A transformação começou em 2004 por meio de melhorias nos bairros mais pobres. Hoje, a taxa de homicídios registrada por lá é de 21 por 100 000 habitantes — era de 381 no início da década de 90.

Os resultados colhidos até agora no Recife também são animadores. Em uma das regiões em que o projeto funciona, registrou-se queda de 28% nos homicídios. “Enfrentar a violência só com repressão não deu certo em lugar nenhum do mundo”, afirma Geraldo Julio (PSB), prefeito do Recife. A transformação provocada por iniciativas como os Compaz vai muito além das estatísticas. Tome-se como exemplo o Alto Santa Terezinha, onde vivem cerca de 8 000 pessoas, a maioria parda (63%) e negra (11%). À primeira vista, trata-se de um bairro pobre como outro qualquer. As calçadas são estreitas, as construções modestas e, geralmente, inacabadas, e as ruas, disputadas por pedestres, carros e motos, funcionam também como ponto de descarte de entulho. A diferença é que nos últimos três anos e meio de funcionamento do Compaz o cenário por lá ficou menos carrancudo. O aposentado Iran Fernandes, de 57 anos, continua tendo de vencer a confusão das ruas e as escadarias íngremes para chegar ao topo da via principal, mas cumpre a tarefa com animação, levando a neta Cecília, de 5 anos, vestida com saia e collant cor-de-rosa, pronta para a aula de balé. Logo atrás vem o neto Marcos, de 12 anos, que pratica judô. Fernandes faz o mesmo percurso três vezes por semana para conciliar as aulas dos netos, e leva junto ainda um sobrinho. “Ele não frequenta nenhuma atividade, por falta de vaga, mas fica comigo na biblioteca”, conta Fernandes.

A própria edificação do Compaz destoa do restante da paisagem, com suas vidraças amplas, rampas e escadas largas, áreas ajardinadas e tudo limpo, bem pintado e mobiliado. Imponente, a construção simboliza também a presença do Estado naquela área, antes dominada apenas pelos bandidos. “Parece até clube de rico”, comenta a dona de casa Aline Paulina, de 35 anos, que aguardava para fazer a matrícula das duas filhas no Compaz Ariano Suassuna na terça-feira 24. O objetivo, de acordo com o secretário Cavalcanti, é este mesmo: prestar um serviço igual ao que as famílias de classe média alta consomem. “Uma das máximas que quisemos quebrar com o Compaz é a de que pobre tem de receber serviços de baixa qualidade, em instalações feias e mal construídas”, diz Cavalcanti. Cada unidade do Compaz custou cerca de 18 milhões de reais. A manutenção consome aproximadamente 260 000 reais por mês.

Experiências desse tipo, infelizmente, estão fora do radar do governo do Rio. Na quarta 25, a Delegacia de Homicídios da capital fluminense ouviu pela segunda vez os pais de Ágatha. Segundo o delegado titular, Daniel Rosa, os fragmentos do projétil do fuzil, muito pequenos, não poderão ser comparados com os projéteis das sete armas apreendidas com policiais militares que estavam trabalhando na noite em que a menina foi morta. Dias depois da tragédia, a família de Ágatha ainda não consegue voltar para casa. “Minha menina sonhava em ir para a televisão, e ela foi, mas não da maneira que gostaria”, diz Vanessa. Filha única dela e do comerciante Adegilson Felix, de 35, Ágatha nasceu e morou durante toda a sua curta vida no Complexo do Alemão. A casa que dividia com os pais e os bichos de estimação — seis gatos e um passarinho — fica em cima da dos avós paternos. Nela, uma tia, Daniele Félix, mora com os pais e os filhos. O quarto de Ágatha é decorado com desenhos que ela fazia. Há também ali uma pequena biblioteca. Fã de livros e gibis, a menina foi à Bienal do Livro no início do mês com a mãe. “Ela adorava tirar fotos e gravar vídeos para o canal que tinha no YouTube”, conta Vanessa. “Hoje choro de dor e de saudade do meu anjo, mas confio que a Justiça divina está mexendo com a justiça dos homens.” Quatro dias depois da morte de Ágatha, Witzel deu outro estímulo à matança. Publicou no Diário Oficial decreto que retira do sistema de bonificação de policiais a redução de homicídios ocorridos em conflitos com bandidos. Na direção contrária, o modelo Compaz segue crescendo. Em Fortaleza, no Ceará, um projeto do mesmo tipo, o Cuca, funciona em três bairros. Existem ações avançadas para replicar o modelo em Belém, no Pará. As sete primeiras unidades já possuem projeto arquitetônico aprovado, e o investimento de construção será bancado pelos recursos da área de responsabilidade social da mineradora Vale. Há ainda conversas com o objetivo de trazer o programa para São Paulo. Se o país escolher esse rumo em vez da política do “tiro na cabecinha”, a morte de Ágatha não terá sido em vão e a criança que amava estudar deixará uma grande lição para toda a sociedade.

Com reportagem de Bruna Motta e Leandro Resende

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2019, edição nº 2654

Flávio Bolsonaro cresce e já ameaça Lula no embate direto, aponta nova pesquisa

Flávio Bolsonaro cresce e já ameaça Lula no embate direto, aponta nova pesquisa A empresa que redobrou aposta em ações de dona da Havaianas após boicote da direita

A empresa que redobrou aposta em ações de dona da Havaianas após boicote da direita Ex de Ivete Sangalo se pronuncia após Natal com família da cantora

Ex de Ivete Sangalo se pronuncia após Natal com família da cantora O recado de Jim Caviezel à familia de Jair Bolsonaro

O recado de Jim Caviezel à familia de Jair Bolsonaro Após encrenca com SBT, Zezé Di Camargo reaparece na TV Globo

Após encrenca com SBT, Zezé Di Camargo reaparece na TV Globo