#49 A ARTE: O fim da beleza?

O esgotamento das vanguardas e as imposturas do mercado alarmam os críticos. Contudo sempre haverá quem produza trabalhos de qualidade

Há um permanente mau augúrio pesando sobre as artes. Já se fala em decadência pelo menos desde que o impressionismo do século XIX diluiu contornos e realçou a luz. No século passado, do modernismo em diante, o espectro de um fim da arte foi vislumbrado. Alguns movimentos de vanguarda, como o dadaísmo, chegaram a abraçá-lo com entusiasmo. Mais frequentemente, porém, os profetas do apocalipse cultural são críticos desalentados da vulgaridade que o consumo de massas teria imposto à cultura. Nos últimos cinquenta anos, com a proliferação tecnológica das mídias, essa renitente melancolia ganhou envergadura teórica nos ensaios de um Harold Bloom ou de um George Steiner. Até Mario Vargas Llosa, tenaz defensor do liberalismo econômico, escreveu um livro, A Civilização do Espetáculo (2012), para atacar os supostos efeitos do livre mercado sobre a arte e a cultura. Estará correto o seu soturno diagnóstico de que não existirá mais lugar para a arte séria em uma civilização cada vez mais viciada em diversão ligeira?

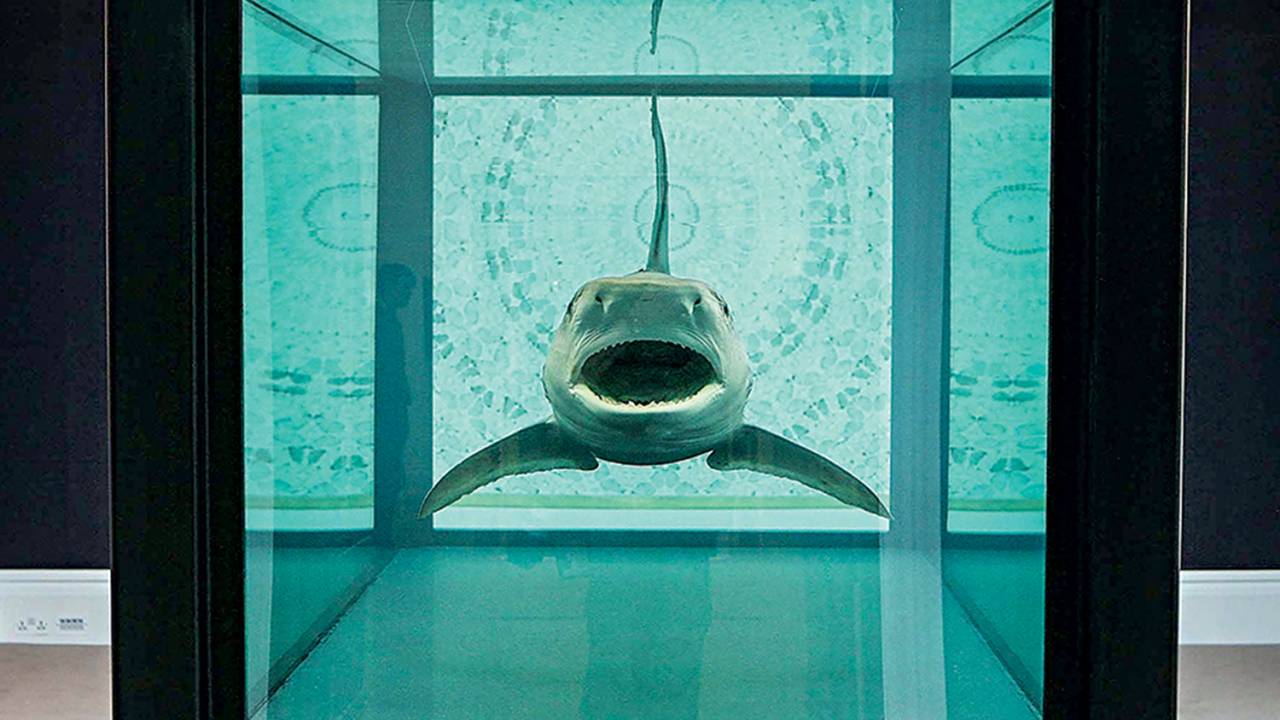

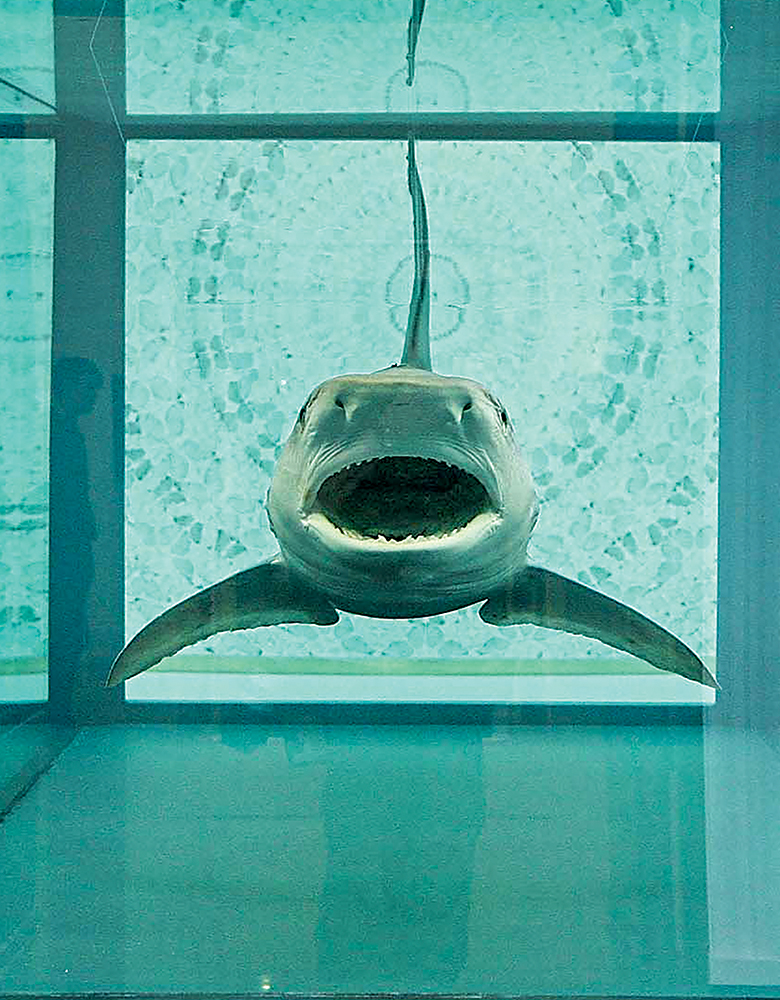

É bom tomar esses prognósticos com um judicioso grão de sal. O imediatismo dos novos meios tecnológicos tende, sim, a inflar autores, tendências, modas sem substância. Mas isso não permite dizer que a Arte, com maiúscula, corre grave risco. Consideremos as artes plásticas — mais do que a literatura, o teatro ou a música, um terreno suscetível ao comercialismo selvagem de galeristas manipuladores e colecionadores espertos, e no qual viceja, notoriamente, muita impostura que se vende como vanguarda. Com cansativa frequência, a obra exibida na foto da página ao lado costuma ser citada como a evidência de que algo vai muito mal no mundo da arte. Concebida pelo artista inglês Damien Hirst por encomenda do colecionador e galerista Charles Saatchi, a instalação tem um título pedante, A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo, que faz lembrar uma boutade do jornalista americano Tom Wolfe: chegará o dia em que o texto teórico explicando a arte será mais importante do que a obra em si. Muitos que viram a obra ao vivo, porém, atestam que ela exerce um impressionante impacto visual. Ainda que se considere que o peixão morto de Hirst seja um tolice caríssima (em 2004, Saatchi o vendeu por estimados 8 milhões de dólares), convém não se deixar levar pela fama publicitária desse caso.

Uma boutade de Tom Wolfe: “Chegará o dia em que o texto teórico explicando a arte será mais importante do que a obra em si”

O oceano da arte é vasto, e há peixes maiores e mais belos nadando por aí. O artista dissidente chinês Ai Weiwei faz peças modernas que mantêm um diálogo iconoclasta mas fértil com a tradição de seu país (e ainda irritam o Partido Comunista). Em elegantes composições abstratas feitas para largos espaços, o anglo-indiano Anish Kapoor e o americano Richard Serra provam que a arte moderna é capaz de grandiosidade (os dois, aliás, não têm muito apreço mútuo — mas o mesmo valia para Michelangelo e Leonardo Da Vinci: a vitalidade do cenário artístico também se atesta por grandes rivalidades). O escultor inglês Antony Gormley vem atualizando a antiga fascinação renascentista pelo corpo humano.

Há mais gente fazendo arte de qualidade. Para citar apenas um exemplo brasileiro, vale lembrar as revisões do barroco de Adriana Varejão. Um quadro seu, o inquietante Cena de Interior II, foi dos mais discutidos na canhestra controvérsia em torno da mostra Queermuseu, censurada por pressão de movimentos carolas em Porto Alegre e recentemente reaberta no Rio de Janeiro. O episódio talvez ateste o papel da arte nos debates públicos, mas também prefigura um cenário em que obras serão julgadas pela pauta estreita e militante da polarização política. A própria concepção da mostra, aliás, acena para uma perigosa circunscrição dos artistas a guetos identitários. Hoje, o fato de um romancista ser negro ou de um pintor ser gay é visto não como dado circunstancial, mas como um elemento importante para a valoração de suas obras. A tão propalada diversidade de perspectivas pode ser saudável, mas, tornada um imperativo dos novos tempos, tem mostrado uma agressiva vocação censória, expressa em conceitos duvidosos como “apropriação cultural” — que, levada ao limite, impediria músicos brancos de tocar jazz ou cantar samba. Isso já aconteceu antes na história da arte: ideias que a princípio pareciam inovadoras e libertadoras acabam se convertendo em ortodoxia. Espera-se que sempre surjam artistas com o destemor de afrontar ortodoxias. Talvez a única coisa segura que se pode dizer sobre o futuro da arte é esta: não acabará, pois é uma necessidade humana.

Publicado em VEJA de 26 de setembro de 2018, edição nº 2601

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

‘Reacendi uma chama em mim’, diz Fernando Fernandes após voltar a andar

‘Reacendi uma chama em mim’, diz Fernando Fernandes após voltar a andar França anuncia construção de prisão de segurança máxima na floresta amazônica

França anuncia construção de prisão de segurança máxima na floresta amazônica A mensagem subliminar nos vestidos de Taís Araújo em ‘Vale Tudo’

A mensagem subliminar nos vestidos de Taís Araújo em ‘Vale Tudo’ Em meio a vaias, Lula promete dois novos programas sociais

Em meio a vaias, Lula promete dois novos programas sociais Mapa de ponta-cabeça exibido por Dilma pode criar saia-justa com a China

Mapa de ponta-cabeça exibido por Dilma pode criar saia-justa com a China