Para onde esse dólar vai? Especialistas traçam cenário pouco animador

A despeito das previsões de Guedes, o cenário político instável e as limitações econômicas do país levam a expectativas nada otimistas para futuro do real

De tempos em tempos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se aventura a arriscar projeções sobre o valor do dólar em relação ao real, uma postura tão audaciosa quanto temerária. Em uma de suas previsões mais célebres, disse, em março do ano passado, que o dólar só chegaria a 5 reais se ele fizesse muita besteira na condução da economia — marca logo atingida, para delícia de seus detratores. A atitude lembrou a muitos a famosa máxima de que as tentativas de acertar as cotações de câmbio servem apenas para humilhar os economistas. Na terça-feira 25, o ministro se sentiu confiante para, em um novo laivo de otimismo, fazer mais uma previsão para a moeda americana. Ao defender a ideia de que o Brasil está barato para os estrangeiros, disse que os “gringos” têm agora a chance de investir no país com o dólar cotado perto de 5,50 reais e depois sair com a moeda a 3 reais, numa trajetória que levaria dois anos, o que significaria embolsar um dinheiro fácil.

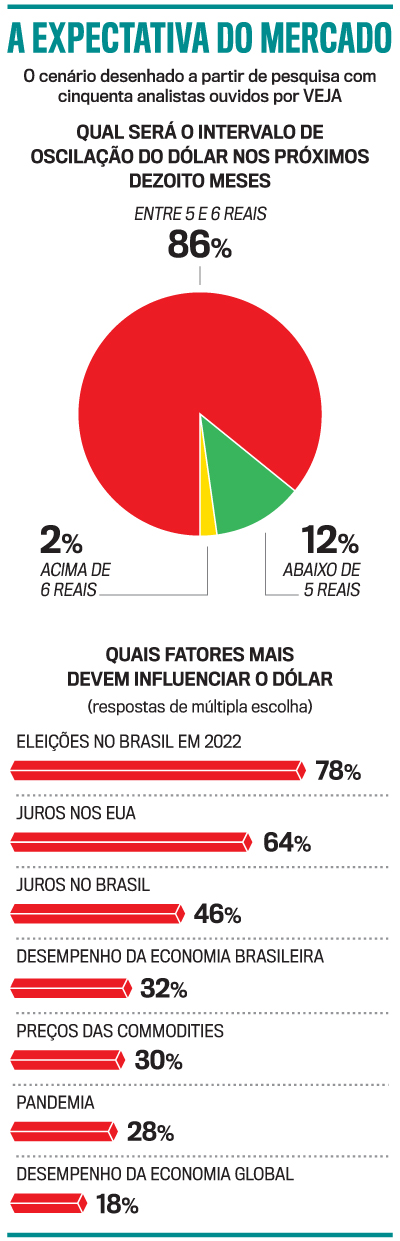

A julgar por uma pesquisa feita por VEJA com representantes de cinquenta bancos, corretoras e casas de análises de investimentos, Guedes está sozinho nessa aposta (ao menos, por enquanto). Entre os analistas ouvidos, 86% — a maioria esmagadora — acreditam que o dólar continuará oscilando na casa entre 5 e 6 reais até o fim de 2022. Até mesmo a continuidade da recente e leve tendência de queda da moeda americana é considerada por esses especialistas uma possibilidade menor, com 43% deles acreditando numa alta até o fim de 2022. Entre os que são mais otimistas (embora ninguém tenha falado em algo próximo a 3 reais), cerca de 12% acham que a moeda americana possa cair da casa dos 5 nos próximos meses. Ou seja: se a turma majoritária estiver correta, viveremos durante bastante tempo com um real fraco diante do dólar.

A princípio, o otimismo de Paulo Guedes até se justificaria. O ministro, aliás, já fez previsões um tanto inesperadas que se confirmaram (a eleição de Jair Bolsonaro é apenas uma delas). E, além da intuição ou faro para os movimentos de mercado, há fatores técnicos que sugerem, sim, uma tendência de recuperação do real. Nas últimas semanas, o dólar tem demonstrado uma tendência de queda depois de uma longa ladeira acima. Desde o fim de março, ele caiu 6% diante do real. No aspecto externo, também faria sentido um fluxo de investimentos internacionais num momento de grande liquidez no exterior e de uma retomada da economia no pós-pandemia. A questão, porém, é muito mais complexa e depende de uma miríade de outros fatores.

Um dos mais importantes aspectos é o instável cenário político brasileiro. Na pesquisa de VEJA, 78% dos especialistas acreditam que um dos vetores que mais influenciarão a moeda será a eleição presidencial de 2022. As perspectivas de uma forte polarização entre uma eventual candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, um modelo que não deu certo para o país, e o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro, cujo governo não está dando certo até aqui, afugentam o capital e colaboram para a desvalorização do real. Essa influência eleitoral fez bastante estrago em 2002. Naquela ocasião, com a perspectiva de eleição do petista, o dólar rompeu a casa dos 4 reais e obrigou o então candidato a soltar a famosa Carta aos Brasileiros.

Foi fundamental naquele momento o enquadramento da nova gestão aos princípios que norteiam a boa economia. A presença de um banqueiro com larga experiência no Banco Central foi decisiva para que o caldo não entornasse. Diz Henrique Meirelles, que segurou o bastão nessa passagem, sobre a situação atual: “O país gastou muito no ano passado para enfrentar a crise, como tinha de fazer. Agora, seria necessário passar uma mensagem de controle fiscal bastante firme, mas a eleição de 2022 sinaliza o contrário, um aumento no endividamento”. Na opinião do secretário de Fazenda de São Paulo, “as incertezas em relação às despesas públicas levam a uma tendência de manutenção das taxas de câmbio elevadas e à saída de capital estrangeiro”.

O segundo fator de pressão — lembrado por 64% dos que responderam à pesquisa — tem relação com os juros praticados nos Estados Unidos. Se o plano trilionário de estímulo econômico implementado pelo presidente Joe Biden superaquecer a atividade local até o ponto de causar inflação, o banco central americano precisará subir os juros, algo que vai fragilizar ainda mais o real. Afinal, tal medida drenaria recursos de investidores de todo o mundo para os confiáveis títulos públicos americanos, uma vez que eles pagarão prêmio maior. Países emergentes, como o Brasil, sofrerão por trazerem mais riscos para pouca rentabilidade, afugentando investimentos. “A mudança da política econômica nos Estados Unidos vai fazer a moeda americana se valorizar cada vez mais”, aposta Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda.

Em resumo, os brasileiros que sonham com viagens internacionais e compras no exterior para o período pós-pandemia, quando as barreiras de acesso a outros países forem levantadas, não devem nutrir expectativas com cotações mais camaradas. O cenário atual — e, provavelmente, de médio prazo — torna mais distante o retorno do brasileiro ao circuito do turismo e do consumo internacional, que deixou saudades. Nas últimas décadas, as famílias com certo fôlego financeiro se acostumaram a manter reservas em dólar, mesmo sem uma viagem programada, ou simplesmente acompanharam a cotação da moeda americana, enquanto acalentavam planos para um futuro próximo. Nos momentos de baixa da moeda americana, mesmo entre as classes mais baixas, tornou-se comum a compra de passagens para os Estados Unidos e destinos europeus ou a compra de produtos eletrônicos e de alta tecnologia. Essas aspirações eram bastante reais e o sonho foi especialmente palpável em 1994, com o advento do Plano Real e o fim da hiperinflação.

Na época, para que o plano pudesse se estabilizar, o câmbio permaneceu fixo até 1998, com a paridade forçada de 1 real para 1 dólar. Muitas famílias fizeram compras vorazes nos Estados Unidos. Um episódio tornou-se símbolo desse desvario consumista, quando a Seleção Brasileira de Futebol, campeã da Copa do Mundo de 1994, voltou de Los Angeles no chamado “voo da muamba”, em que o avião fretado para a ocasião aterrissou no país com 12 toneladas de bagagem, repleta de artigos esportivos, roupas e eletrônicos, incluindo dezoito televisores. Outro período de farra se deu entre 2008 e 2011, quando o dólar rondou 1,5 real. O mundo vivia o pico de sua fascinação pelos grandes países em desenvolvimento, em especial Brasil, Rússia, Índia e China (os chamados Brics). A entrada de recursos externos era tamanha que as reservas internacionais batiam recordes.

Do mesmo jeito que desce, porém, a moeda americana sobe. A sensação de que os bons dias haviam acabado começou a germinar a partir de 2014, com a crise política e econômica do governo da presidente Dilma Rousseff, que culminaria com o seu impeachment e uma disparada do dólar. Mesmo assim, como que numa celebração final que poderia lembrar a do Baile da Ilha Fiscal, símbolo da queda do Império em 1889, os brasileiros atingiram o pico de gastos no exterior exatamente naquele ano, deixando fora do país 25,6 bilhões de dólares. Em 2019, o consumo em viagens ficou em 17,6 bilhões de dólares, uma queda de 31,3% ante o pico anterior. Com a pandemia, foram apenas 5,4 bilhões de dólares em 2020.

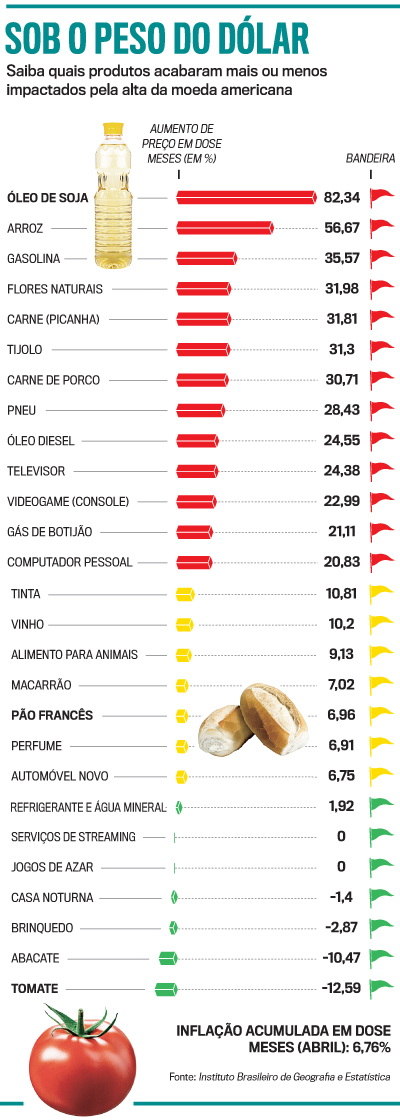

A ideia de que a cotação da moeda americana é preocupação apenas de aspirantes a turistas ou de profissionais de comércio exterior é uma visão absolutamente equivocada. De proprietários de empresa a famílias pobres que consomem arroz, todos somos bastante afetados pelas oscilações da moeda. O impacto mais óbvio é sobre a inflação em produtos importados — como vinho, azeite de oliva e eletrônicos — e alimentos que utilizam matéria-prima do exterior — como o macarrão e o pãozinho francês, produzidos com farinha de trigo vinda de fora.

Mesmo as grandes commodities que o país costuma exportar acabam pesando no bolso do brasileiro, uma vez que são cotadas em dólar. Com o real desvalorizado e os preços em alta devido ao aumento do consumo global, principalmente da China, o produtor brasileiro, obviamente, passa a priorizar a venda para o exterior. “Assim, a oferta para o mercado interno é menor, e o preço sobe. É o caso da carne, por exemplo”, diz o economista André Braz, coordenador do índice de preços ao consumidor do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (FGV-Ibre). Dos itens que mais subiram entre abril de 2020 e de 2021, a maioria é commodity ou derivado delas. O óleo de soja subiu 82% e as carnes, mais de 30%. O dólar alto também encarece a produção. “Nós importamos mais de 80% dos fertilizantes usados na lavoura e também trazemos muitos insumos de fora, como as máquinas e veículos agrícolas”, diz Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura.

Dessa forma, o dólar alto acaba contaminando toda a economia. Com o aumento do preço que se paga pelo petróleo no mercado internacional, que é cotado na moeda americana, o custo do transporte e de logística acaba encarecendo todos os produtos. Trata-se de uma reação em cadeia. Até mesmo o preço do aluguel acaba sendo afetado de uma forma curiosa. O índice mais usado para o reajuste de contratos residenciais e comerciais é o IGP-M, que tem em sua composição indicadores muito influenciados pelo câmbio. Com isso, em doze meses, ele atingiu 32%, obrigando inquilinos e locatários a buscar a renegociação de seus contratos. “Com a subida de preços, todo mundo fica mais pobre e temos uma pressão inflacionária que provavelmente vai levar a uma alta da taxa de juros”, diz Pedro Chermont, sócio fundador da gestora Leblon Equities. É o que tem acontecido. Neste ano, mesmo com a crise ainda se desenrolando, o Banco Central já começou a aumentar os juros para combater a inflação, medida que diminui os estímulos para a economia.

A razão para o ministro Paulo Guedes acreditar que o período de câmbio sobrevalorizado pode ter fim em breve é que o real se encontra em um desalinhamento histórico em relação ao que seria o seu valor estrutural. É difícil estimá-lo de forma precisa, mas alguns economistas o colocam atualmente na faixa de 4,80 reais. Um estudo da FGV concluiu que a diferença entre as cotações do dólar na pandemia e o seu valor de equilíbrio chegou a superar o de outubro de 2002, já citado nesta reportagem, a maior crise cambial da era do real. A má notícia para Guedes é que a volta para o equilíbrio, naquela ocasião, não foi rápida, mesmo passado o susto da vitória de Lula e seu compromisso em seguir uma linha ortodoxa. “O câmbio só voltou para valores próximos do estrutural três anos depois”, explica Livio Ribeiro, autor do estudo.

A vantagem de uma visão não tão confiante sobre cenários futuros é que uma leve melhora já provoca efeitos positivos. Embora o mercado não esteja muito à vontade com Lula e Bolsonaro, é bem provável que ambos façam sinais ao centro para se eleger. Aliás, os dois se movimentam nessa direção. Lula recentemente posou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e Bolsonaro conta em seus quadros com nomes como o ministro das Comunicações, Fábio Faria, de discurso moderado. Ou seja: mesmo com todas as promessas de guerra, há espaço para o diálogo. “Esse movimento moderaria eventuais propostas, políticas e a formação da equipe econômica”, avalia Tony Volpon, estrategista-chefe da Wealth High Governance (WHG) e ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central. “Isso tornaria o período eleitoral menos estressante que na eleição de 2018, o que ajudaria na recuperação do real.” Existe a possibilidade também de uma surpresa: o surgimento de um nome de centro que adotasse uma política fiscal responsável, que trabalhasse sem sobressaltos diários e que não testasse os limites institucionais a cada semana. Para os brasileiros que acalentam o sonho de voltar aos tempos de real forte, essa seria uma grande notícia.

Publicado em VEJA de 02 de junho de 2021, edição nº 2740

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Advogado de filhas de Gugu não descarta processar suposto filho por má-fé

Advogado de filhas de Gugu não descarta processar suposto filho por má-fé Banco Central adverte: era crise, agora é emergência econômica

Banco Central adverte: era crise, agora é emergência econômica O apelido inglório dado a Gabz, protagonista de ‘Mania de Você’

O apelido inglório dado a Gabz, protagonista de ‘Mania de Você’ Papai Noel foge após caravana da Coca-Cola ser apedrejada

Papai Noel foge após caravana da Coca-Cola ser apedrejada O verdadeiro milagre de Alckmin na Itália após encontro com Papa Francisco

O verdadeiro milagre de Alckmin na Itália após encontro com Papa Francisco

![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)

![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)