Auxílio emergencial: o risco da bonança artificial

A dose prolongada do benefício gerou uma fatura recorde a ser paga e milhões podem voltar à pobreza com o seu fim

O pagamento do auxílio emergencial representou um remédio importante para evitar o colapso econômico e social no país. A excepcionalidade do enfrentamento de uma pandemia justificava plenamente o esforço desse investimento em nome do socorro às parcelas mais pobres da população, como o exército de trabalhadores informais impedido de sair às ruas para defender o seu ganha-pão durante a quarentena. O acerto da medida do governo fica evidente quando se olha de perto o que ocorreu em municípios como Santarém Novo. Para a cidade de pouco mais de 6 000 moradores no nordeste do Pará, a ajuda não apenas se revelou fundamental para garantir a sobrevivência durante o período mais agudo da crise sanitária, como gerou um período inédito de prosperidade nos últimos meses. É difícil encontrar por ali uma casa que não tenha em frente tijolos, telhas e areia reservados para reformas e ampliações. Famílias que mal tinham com o que se alimentar hoje gastam 300 reais nas pequenas lojas de vestuário locais. Foi uma injeção de renda jamais vista numa localidade onde não havia muita circulação de dinheiro. A economia dependia de empregos públicos e das aposentadorias. Um terço da população vivia do Bolsa Família. “Antes, eu vendia meio boi por dia. Hoje, comercializamos dois bois e meio”, conta Renata Corrêa, de 41 anos, que administra um açougue. Com o caixa cheio, ela aproveitou a fase de bonança para abrir uma farmácia, comprar um terreno e trocar de carro.

Quando um remédio é aplicado por um período exagerado, entretanto, há o risco de o paciente sofrer graves efeitos colaterais. É o problema que ocorre agora com o auxílio emergencial. Criado em abril, ele previa o pagamento de três parcelas de 600 reais. O benefício foi prorrogado uma vez por sessenta dias e, na última terça, 1º, embevecido com os efeitos positivos disso sobre sua popularidade e sem uma ideia clara ainda do que fazer no pós-coronavoucher, Bolsonaro estendeu novamente a duração do socorro. Agora, serão mais quatro meses, mas com metade do valor anterior. O custo total chegará a 260 bilhões de reais. Como o governo não produz riqueza, essa enorme fatura será paga pelo setor produtivo da economia, já bastante penalizado pela crise. Se não bastasse, um sacrifício que deveria ter sido temporário para as contas públicas do país acostumou milhões de brasileiros a receber sem trabalhar. Diante da realidade de que não é possível manter por mais tempo essa política, a onda de prosperidade gerada por ela começa a mostrar toda sua artificialidade. Aos poucos, a euforia cede lugar à preocupação do que pode ocorrer em um futuro próximo.

Nesse momento de reversão de expectativas, Santarém Novo funciona também como o melhor exemplo. Na cidade, o coronavoucher representará até o final dos pagamentos quase 40% no PIB municipal. Por esse critério, o município é o campeão nacional no ranking dos mais impactados pelo benefício (veja o quadro). Passada a temporada de deslumbramento com a enxurrada de dinheiro distribuída pelo governo, as primeiras nuvens começam a ser avistadas no horizonte. Com a redução do auxílio, já há quem questione como vai arcar com as dívidas que contraiu. Mãe solteira, Iracilene Santana da Silva vive com três filhos, de 22 e 15 anos e um bebê recém-nascido, além de uma neta. Há mais de um ano, a renda mensal da casa era de pouco mais de 200 reais, vinda integralmente do Bolsa Família. Somados os benefícios que ela e a filha tiveram agora, Iracilene viu entrar 1 800 reais a cada parcela do auxílio. Quitou as contas, comprou frutas e doces que “as crianças pediam” e ajudou a filha mais velha a erguer uma casa de um cômodo no mesmo terreno. O vizinho cobrou 800 reais para colocar de pé a estrutura, mas ainda é preciso comprar as telhas e o revestimento do chão. “Vamos ter de terminar”, diz Iracilene, sem saber se será possível só com metade do valor.

O receio de pessoas como Iracilene diante do futuro próximo faz sentido. Não é sustentável esse cenário de prosperidade que se multiplicou pelo país, especialmente no Norte e Nordeste. No Maranhão, que encabeça a lista dos estados dependentes, o benefício responde por um terço da massa de rendimentos. Segundo um estudo dos economistas Ecio Costa e Marcelo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o pagamento das nove parcelas vai representar o equivalente a 10% do PIB para 2 504 municípios. Em Central do Maranhão, no interior desse estado, de 8 700 habitantes, 3 613 pessoas receberam o benefício, o que injetou 2,6 milhões de reais no município, quase seis vezes o que entrou com o Bolsa Família no mês. Em Fartura do Piauí, 45% dos moradores foram beneficiados em maio. Sem agência da Caixa, o dinheiro é retirado ali na lotérica de Dorismar Martins dos Reis, que também tem uma loja que vende bebidas, comida congelada, brinquedos e peças de moto. “No início, as pessoas invadiram o comércio para comprar mantimentos”, conta.

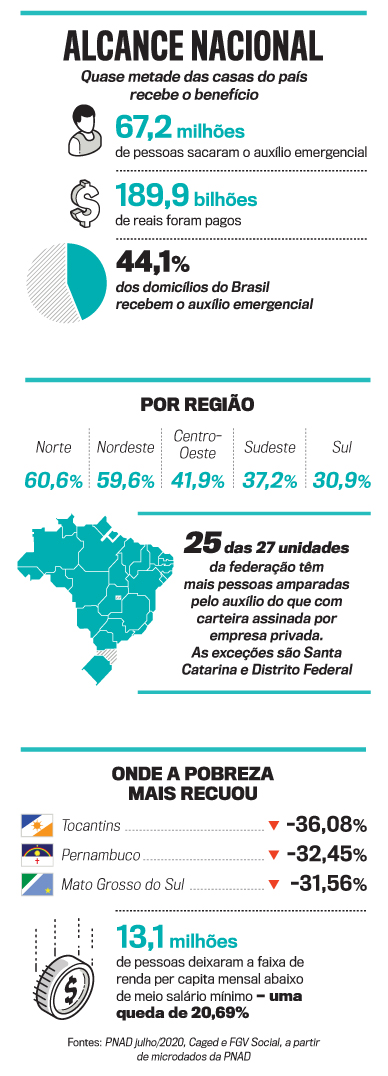

O benefício alcançou a marca impressionante de gerar pagamentos a um terço da população do país. Acabou se transformando no maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Em um primeiro momento, de fato, ele melhorou a vida nas cidades pobres, ajudou a manter pequenos comércios e sustentou a arrecadação de impostos em várias localidades. Provocou ainda a maior redução da pobreza já vista. Segundo estudo da FGV, 13,1 milhões de pessoas deixaram a parte de baixo da pirâmide de renda — queda de 20,7%, muito superior a outros momentos de boom social, como os períodos pós-planos de estabilização, como o Cruzado, em 1986, e o Real, em 1994. Como efeito indireto, ajudou até no isolamento social — sem precisar ir em busca de sustento, 28% dos mais pobres ficaram isolados e 48% só saíram de casa por necessidade básica, mais de 5 pontos acima da média da população, segundo a mesma pesquisa da FGV. Outra consequência positiva foi tornar menos catastrófico o tombo do PIB (de acordo com dados divulgados no começo desta semana, a queda no segundo semestre foi de 9,7% em relação aos três primeiros meses de 2020). Principal motor econômico do país, o consumo das famílias caiu 12,5%, mas o IBGE admitiu que, sem o auxílio, a situação teria sido pior — no Norte e Nordeste, os patamares de compra de bens e serviços foram superiores aos do período pré-pandemia.

Não há dúvida, portanto, de que a injeção em massa de dinheiro para socorrer os mais vulneráveis foi uma medida necessária e acertada, mas vários problemas já despontam em decorrência do prolongamento exagerado. “Um dos principais efeitos colaterais é a degradação do mercado de trabalho”, alerta o pesquisador Marcelo Neri, da FGV. Em 25 estados, o número de beneficiários é maior do que o de empregados com carteira assinada em empresas privadas. Não por acaso, o total de trabalhadores em regime de CLT no segundo trimestre foi o menor da série do IBGE, iniciada em 2012. A questão será como mobilizar agora esse contingente que se manteve por nove meses amparado na ajuda federal. Sem políticas consistentes para gerar emprego e renda, até a redução de miséria obtida pelo anabolizante do auxílio corre o risco de virar pó. “Milhões de brasileiros vão voltar para a pobreza, que deverá ser maior em 2021 do que era antes da pandemia”, prevê Neri.

Grande parte das consequências negativas poderia ter sido evitada ou amenizada se o governo tivesse clareza desde o início sobre qual seria a porta de saída após o fim do benefício. A dimensão acima de qualquer expectativa sobre o tamanho da pandemia agravou ainda mais a falta de planejamento. “Tudo foi feito na correria”, diz o professor de economia Ecio Costa, da UFPE. Pressionado pela necessidade de evitar uma tragédia social dentro da sanitária, Bolsonaro propôs, após hesitar, um valor de 200 reais — o Congresso retrucou com 500, e o governo, para manter a paternidade, ofereceu 600. Em boa parte, a nova prorrogação do benefício serve ao Palácio do Planalto para ganhar tempo na tentativa de engatar o fim do coronavoucher ao início do Renda Brasil, a versão bolsonarista do Bolsa Família. Para o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, a discussão sobre o novo programa é feita a toque de caixa, flertando com o abandono de conceitos caros para a responsabilidade fiscal. “Não é possível mais acomodar a elevação de gastos aumentando a carga tributária ou a dívida”, afirma. Menos mal que o presidente tenha dito na última terça, ao anunciar a prorrogação do coronavoucher, que o governo tem compromisso com a questão fiscal. Na quinta 3, deu um sinal concreto disso ao enviar ao Congresso sua proposta de reforma administrativa (veja reportagem na pág. 48).

ASSINE VEJA

Fora a armadilha de resolver agora como fazer uma saída menos traumática da política assistencialista sem comprometer ainda mais as contas públicas, o que pode representar um tiro no próprio pé, Bolsonaro tem de explicar a uma parte dos seus eleitores a mudança súbita de roupagem ideológica. Depois de se apresentar como um político liberal na eleição, o capitão flerta agora com o figurino de “pai dos pobres”, tão caro a uma parcela da esquerda do país, liderando o Estado grande que distribui dinheiro. Não é algo que orgulharia o seu ídolo político, o presidente dos Estados Unidos — lá, Donald Trump se viu obrigado a aceitar um programa proposto pelo Congresso que pagava 600 dólares por semana aos desempregados, mas os repasses terminaram em 31 de julho. Por aqui, há quem defenda romper o teto de gastos para manter o populismo social, pensando em benefícios eleitorais.

Mais do que ninguém, Bolsonaro é quem mais lucra com o auxílio. Segundo o Datafolha, em agosto, ele registrou a sua maior aprovação (37% de ótimo ou bom) — entre aqueles que receberam o auxílio emergencial, o índice chega a 42%. No Nordeste, a sua rejeição caiu de 52% para 35%. Em Santarém Novo, Fernando Haddad (PT) teve 81% dos votos em 2018, mas a ajuda federal criou agora um sentimento de gratidão ao presidente. Há ainda o curioso fenômeno do voto “Bolsolula”, como o do pescador de caranguejos Antônio Amadeu do Carmo, 58, o Ledo. Ele é grato a Lula pelo Bolsa Família e por ter conseguido uma casa própria no governo petista. Diz que só não votou no ex-presidente em 2018 porque ele estava preso. Sua opção foi apoiar Bolsonaro. O pagamento total de 1 200 reais de auxílio a ele e sua mulher permitiu reformar a casa, comprar linha de pesca nova e consertar a canoa que estava furada. “Nunca vi tanto dinheiro”, diz. Do jeito que as coisas estão, o voto de Ledo daqui a dois anos será novamente de Bolsonaro. E se Lula concorrer? “Aí vou ter de colocar os dois na balança lá na frente”, afirma.

Como se vê, o coronavoucher ajuda a comprar simpatia, mas esse sentimento pode evaporar de uma hora para outra. “Se você oferece uma ajuda desse porte a quem está fragilizado e depois tira de repente, é quase certo que isso vai afetar a popularidade conquistada”, afirma o cientista político Rui Tavares Maluf. O pesquisador Ecio Costa, da UFPE, faz coro com esse tipo de alerta. “Aqui no Brasil, diferentemente da cultura de outros países, temos muito essa questão de que o temporário acaba virando permanente. As pessoas se acostumam muito facilmente a uma situação como essa do auxílio emergencial”, diz. A prorrogação do coronavoucher vai testar o peso do presidente no pleito municipal, que servirá de termômetro de quanto sua popularidade se traduz em ganho eleitoral. “E se, com tudo isso, as coisas não saírem como ele imaginava?”, pergunta Maluf.

Os possíveis lucros eleitorais podem virar uma decepção para o governo se o Brasil não conseguir uma recuperação econômica em “V”, como a vislumbrada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao comentar o recente número de queda do PIB. Pode-se acusar o “Posto Ipiranga” de um otimismo exagerado, mas é inegável seu esforço para ministrar ao país os medicamentos corretos, na forma de controle das finanças e na busca de uma agenda liberal, com política tributária mais racional, privatizações e reformas na máquina pública. É importante ainda que a voz de Guedes continue tendo influência no Palácio do Planalto, onde forças tentam levar o Brasil para o caminho fácil e irresponsável do desenvolvimentismo. Como mostra o caso do auxílio emergencial, iniciativas feitas com as melhores intenções podem agravar o estado do enfermo depois de um tempo. O país precisa de um ciclo duradouro de prosperidade, e não de uma bonança efêmera produzida a um custo altíssimo. Isso só se consegue com o remédio aplicado na dose certa. Com os medicamentos certos, o paciente-Brasil pode sair desta pandemia mais saudável.

Publicado em VEJA de 9 de setembro de 2020, edição nº 2703

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

As reações de atrizes veteranas à fala de Regina Duarte na TV Globo

As reações de atrizes veteranas à fala de Regina Duarte na TV Globo CCJ deu resposta imediata à decisão de Gilmar sobre impeachment de ministros do STF

CCJ deu resposta imediata à decisão de Gilmar sobre impeachment de ministros do STF Greve dos caminhoneiros é até agora um grande fracasso em todo o país

Greve dos caminhoneiros é até agora um grande fracasso em todo o país Ações da Anvisa proíbem suplemento de ora-pro-nóbis, vinagre de maçã e produtos com creatina

Ações da Anvisa proíbem suplemento de ora-pro-nóbis, vinagre de maçã e produtos com creatina O que se sabe sobre a greve de caminhoneiros convocada para quinta-feira

O que se sabe sobre a greve de caminhoneiros convocada para quinta-feira