Para não acabar na folia

O Carnaval é símbolo de alegria efêmera. A novidade é que recentes estudos científicos comprovam que a felicidade duradoura é possível, sim

É tempo de ser feliz. No Carnaval, durante aqueles quatro dias que antecedem os sacrifícios e penitências da Quaresma, a ordem é pular de alegria até o sol raiar, em um paroxismo de prazer entremeado de amores fugazes, risos e purpurina. Enquanto a festa durar, reinará, soberana — ou, pelo menos, torce-se para que isso aconteça —, aquela tal felicidade, estado de espírito ambicionado e elusivo que a canção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes comparou à “gota de orvalho numa pétala de flor”. Mas a mesma balada ensina que a “doce ilusão do Carnaval” tem prazo de validade, “pra tudo se acabar na quarta-feira”. E aí, na hora de encarar de novo os prazos, o chefe, o trânsito, as contas, vem a pergunta: mas é preciso acabar assim? O avanço da ciência no estudo da felicidade tem uma resposta clara: sim, é preciso, e a culpa é do hipotálamo.

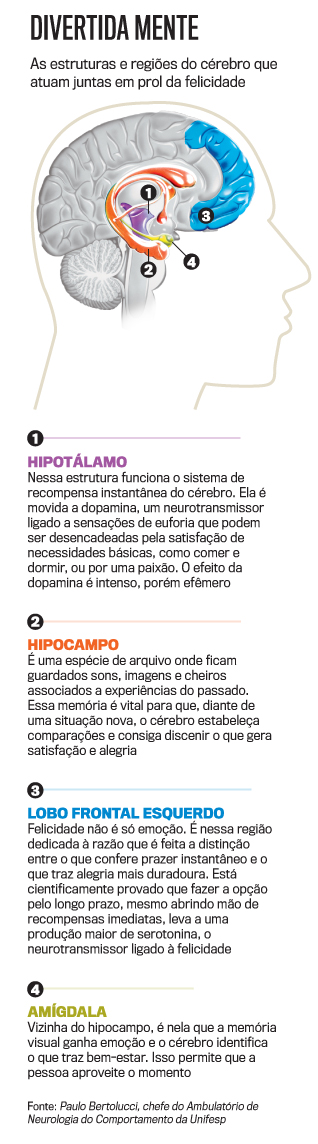

Nessa região do cérebro, processa-se a gratificação instantânea, como a alegria encapsulada no Carnaval. Não é felicidade duradoura, sentimento derivado de um grupo distinto de neurônios. A descoberta sobre essa geografia cerebral faz parte de diversos estudos e pesquisas científicas que vêm esmiuçando, à luz da neurociência e da psicologia, a forma como o organismo e o meio social, juntos, predispõem as pessoas a ser felizes. Ou não.

De imediato, há uma constatação da qual ninguém escapa: metade da propensão do ser humano para ser feliz é determinada pela genética. Estão nos genes a tendência a desenvolver doenças mentais e traços de personalidade, como agressividade e sociabilidade, que influenciam o bem-estar e a satisfação. Mas genética, felizmente, não é destino. Os outros 50% da felicidade de cada um vêm de fatores externos. A russa Sonja Lyubomirsky, professora de psicologia da Universidade da Califórnia e uma das maiores autoridades mundiais no assunto, divide assim essa metade que pode ser construída por qualquer um de nós: 8% a 15% dependem de aspectos sobre os quais não temos controle total, tais como casamento, filhos, trabalho e dinheiro; o restante está relacionado à forma como encaramos o que a vida nos apresenta. Ou seja: podemos, pelo menos em parte, tocar a existência na direção daquilo que nos faz felizes. Em outras palavras, é algo que depende de nós mesmos.

E o que nos faz felizes?

Antes da resposta, um esclarecimento: a felicidade, aquela que a ciência investiga, é de natureza individual — e não coletiva. O Brasil, por exemplo, construiu a imagem de “um país feliz”, reforçada por um levantamento periódico feito com base em dados da ONU que leva em consideração dados precisos, como índices econômicos e sociais, e outros mais imprecisos, como a generosidade. Nesse levantamento, o Brasil aparece na honrosa posição de número 22. O país mais feliz é a Noruega. O menos feliz, a República Centro-Africana. Mas nem uma coisa nem outra, dada a dificuldade de medir a felicidade coletiva, é um indicador seguro. Mesmo o Brasil, que antes era o país das “três raças tristes”, mito que nasceu num poema de Olavo Bilac e se celebrizou num ensaio de Paulo Prado, acabou criando a imagem oposta, de país alegre e jovial. A virada deu-se durante a II Guerra Mundial. “O cineasta Orson Welles veio ao Brasil e filmou nossas festas populares, principalmente o Carnaval. Na mesma década, Fred Astaire estrelou um filme sobre o Rio e Walt Disney criou o Zé Carioca, obras que retratam a alegria, a esperteza e a malandragem dos brasileiros”, lembra o antropólogo Roberto DaMatta. A imagem, é claro, não resiste a nenhum estudo sério da alma brasileira — assim como a alegria da Noruega é, também, mais uma impressão do que uma constatação.

A felicidade individual, que a ciência investiga cada vez mais a fundo, não é aquela que aparece na celebração do fim de uma guerra, da conquista de um campeonato mundial ou do Carnaval. Ela precisa ser construída e cultivada sobre um alicerce que mistura instinto e racionalidade. Seu segredo ainda não foi desvendado, mas está aos poucos sendo decodificado por uma pesquisa que a Universidade Harvard conduz há quase oitenta anos. A pesquisa acompanha a vida de 300 pessoas e seus descendentes, e o fator em comum entre os indivíduos felizes é a qualidade das suas relações — sejam familiares, amorosas ou de amizade. “Aqueles que nutrem relacionamentos satisfatórios apresentam níveis mais baixos de stress”, explicou a VEJA o diretor da pesquisa, Robert Waldinger.

Se parte do enigma da felicidade está nas boas companhias, alcançá-la não é coisa simples. Relações satisfatórias e prazerosas exigem dedicação. Também é essencial uma boa dose de sutileza, como a identificação de limites, de ambas as partes, e o reconhecimento de demonstrações de sentimentos. O americano Martin Seligman, considerado o pai da psicologia positiva, que estuda a felicidade, diz que “as pessoas mais felizes são extremamente sociáveis e, em sua maioria, casadas”. Mas tudo depende da qualidade do casamento. O psicólogo Ailton Amélio, da Universidade de São Paulo, especialista em relações amorosas, adverte: “Poucas relações têm um caráter tão multifatorial quanto o casamento. É uma parceria sexual, financeira, romântica, familiar. Se não produzir satisfação, ninguém será feliz”.

As pesquisas também mostram que ter propósito na vida é componente fundamental. A lógica é cristalina: quando miramos um objetivo, fica mais fácil sobreviver ao tédio e a situações desagradáveis da vida cotidiana. Nesse ponto, quem tem fé leva vantagem. “A religião une as necessidades humanas de propósito e de socialização. Além disso, a maioria das doutrinas estimula sentimentos positivos, recurso poderoso para concentrar a mente nas coisas boas do presente”, explica a especialista Flora Victoria, mestre pela Universidade da Pensilvânia, berço da psicologia positiva. “Mas, como o casamento, a religião é um elemento de circunstância, uma espécie de facilitador. É perfeitamente possível construir boas relações e encontrar significado para a vida fora dela”, acrescenta.

O interesse da ciência pela felicidade, embora se aprofunde com rapidez, é recente. Até pouco tempo atrás, era a tristeza que os cientistas buscavam destrinchar — uma empreitada que resultou em conhecimento detalhado sobre depressão, neuroses e paranoias. Já a vontade de todo mundo de ser feliz permanecia no nível abstrato, tema de filósofos, da literatura e de músicas, muitas músicas. Quase todos os grandes pensadores deram seu pitaco sobre o assunto. Filosofava o grego Aristóteles, 24 séculos atrás: “É difícil saber se a felicidade é uma coisa que se pode aprender, ou se adquire por hábito ou algum outro exercício, ou nos cabe por algum favor divino”. Com a difusão do cristianismo, ganhou força a doutrina de que a alegria duradoura não pertence a este mundo. O mais perto que o tema chegou da ciência foi através das observações de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que nos anos 1930 considerava a felicidade um estado fugidio, inalcançável plenamente devido ao conflito entre os desejos do ser humano e as imposições da sociedade. Só no começo deste século XXI a psicologia positiva se consolidou e a felicidade entrou definitivamente no radar dos cientistas.

“É muito difícil para a neurologia definir um conceito tão subjetivo. Mas já podemos afirmar quais são as áreas do cérebro envolvidas no processo e, indo mais além, quais estímulos provocam sensações de bem-estar mais duradouras”, explica o neurocientista Jorge Moll Neto, do Instituto D’Or, da rede carioca de hospitais de mesmo nome. No já citado hipotálamo, dá-se a ação da dopamina, um neurotransmissor ligado ao sistema de recompensa: eu como um chocolate e me sinto no sétimo céu. Essa sensação, no entanto, é passageira e, pior, muitas vezes seguida de mal-estar, como acontece com drogas estimulantes. Seligman compara: “É como tomar um sorvete de baunilha. A primeira bocada será maravilhosa. Na sexta, ele já perdeu a graça”. Por mais que essas experiências sensoriais (aí incluído estar loucamente apaixonado) provoquem euforia, as pesquisas mostram que a felicidade de verdade requer uma satisfação geral com a vida, um sentimento que a mente processa de modo totalmente diferente.

Situado no centro da metade inferior do cérebro, o hipocampo armazena as lembranças visuais. A amígdala, sua vizinha, lhes dá valor sentimental. Unindo as duas funções, definimos se uma experiência é boa ou ruim. Falta trazer isso para o presente, e aí entra em cena o lobo frontal, estrutura na qual se processam o discernimento e a razão. É assim, por exemplo, que as memórias felizes da criança em férias na praia com os pais — liberdade, alegria, segurança — se adaptam a outras situações ao longo da vida, promovendo a ambicionada felicidade duradoura. “Indivíduos mais amadurecidos têm maior facilidade de elaborar as experiências de forma positiva. A felicidade é, antes de tudo, um produto da razão”, explica Paulo Bertolucci, diretor do Ambulatório de Neurologia do Comportamento da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Outra tendência típica da busca da felicidade que a neurologia descobriu ter efeito zero é condicioná-la a acontecimentos futuros — a pessoa só será feliz quando tiver uma casa na praia, ou morar em Mônaco, ou ganhar 30 000 reais por mês.

O psicólogo americano Dan Gilbert, da Universidade Harvard, comparou o cérebro de paraplégicos com o de ganhadores de loteria. Descobriu que, passados dois anos da paraplegia e do prêmio lotérico, o nível de satisfação pessoal era exatamente o mesmo — a tragédia havia se amenizado e a euforia havia se abatido. “Sabemos que 75% das pessoas voltam a ser felizes em até dois anos depois de grandes traumas. É como se a mente tivesse um sistema imunológico”, afirma Gilbert. Na mesma órbita circula a relação entre dinheiro e felicidade: uma vez cobertas as necessidades comuns, ter mais ou menos na conta bancária não fará a menor diferença. O Nobel de Economia Daniel Kahneman quantificou essa conclusão. Pelos seus cálculos, a partir de uma renda anual de 60 000 dólares (mediana, para os padrões dos EUA), os bens materiais deixam de influenciar a felicidade dos americanos. Fica o conselho aos foliões do Brasil: passada a ressaca, não deixem de ouvir marchinhas e sambas. São excelente remédio, e suas letras nos ensinam a conviver com a felicidade e seu avesso, a tristeza, como mostra a reportagem das próximas páginas.

Publicado em VEJA de 14 de fevereiro de 2018, edição nº 2569

Premiê ucraniano diz que haverá Terceira Guerra Mundial se Rússia vencer

Premiê ucraniano diz que haverá Terceira Guerra Mundial se Rússia vencer A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã

A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã Corrupção leva CNJ a avaliar plano de intervenção no Judiciário da Bahia

Corrupção leva CNJ a avaliar plano de intervenção no Judiciário da Bahia Elon Musk: quando a liberdade de expressão encontra a fantasia

Elon Musk: quando a liberdade de expressão encontra a fantasia Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe

Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe